前山光則

謹賀新年。令和4年(2022)という年が始まった。

お正月だからといって抱負などないし、特別なこともしなかった。ただ、元日から数日間わが熊本県八代市の空は雲もなく青あおと気持ちよく晴れてくれたので、心地良く正月気分で過ごすことができた。

しかし、コロナ禍がまだ安心できない。このところまたずんずんと感染者が増えているようだし、オミクロンという変異株も広がりつつあって気味が悪い。

年末どうであったかと言えば、愚直に毎日を過ごしただけであった。ただ、ちょっとだけ本棚を整理した時に、普段すっかり忘れてしまっていたものがポロリと出てきた。それは、『勝清鳥』と題された小冊子。児童文学者でもあり、大衆文学作家としても結構活躍した作家・小山勝清(おやま・かつきよ)の歌集である。

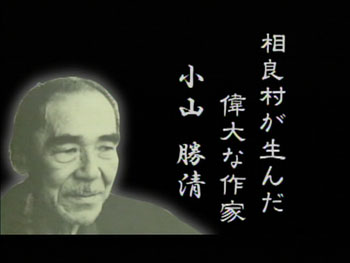

高齢の人であれば、この作家の名を記憶している人が少しはいるかも知れない。明治29年(1896)3月29日に、熊本県球磨郡四浦村(ようらむら)晴山(現在、相良村)で生まれている。山村の空気をいっぱい吸って成長し、東京へ出てからは社会主義運動に身を投じた。栃木県の足尾銅山の労働争議等を指導するが、挫折。その後、柳田國男に師事して民俗学を志すもなぜか破門され、やがて文筆活動に入った。東京で作家として活躍しながら、しきりに故郷を恋しがった。たびたび帰郷を繰り返したり、老いらくの恋に走って実生活で破綻したりと、波瀾万丈の一生を送った人物である。昭和40年(1965)11月26日に、69歳で亡くなった。つまり、没後早や56年が経ったことになる。そうか、もうそんなにも年月が経ったのだなあ、と、ため息が出てしまった。

どうしてかといえば、小山勝清が直腸癌を病んでふるさと相良村のすぐ近く人吉市の手塚病院で最期を迎えた時、わたしなどは地元・人吉高校の3年生だったからである。知名度高い作家の近況については人吉の町なかで話題になっていたし、同学年に孫娘もいた。そのように郷土出身であるし、八代の生んだトリックスター彦一の名を全国に広めた『彦一頓智ばなし』、剣豪・宮本武蔵を描いた長編小説『それからの武蔵』等の作者である。否が応でも身近に意識せざるを得なかった。その作家が世を去って、56年という歳月がアッという間に過ぎ去った。自分としては、どうしてもため息が出てしまったのだった。

それで、小冊子『勝清鳥』であるが、短歌と詩――というか、「子守唄」――が収録されている。小山勝清は、病床にあって集中的に短歌を詠み、子守唄の体裁で詩を綴ったりもしたらしいのである

よろこび無上さりながらまた

かなしみの きわまるところ

わがゆくみちは

このみちによもやあやまちなけれども

親しき人を

捨ててゆく道

ふる里は語るに安し野に山に

草木に水に

石に声あり

にくまれてさげすまれても空かけり

うた うたうなり

勝清鳥は

ようやくに帰りきにけり故里の

吾が奥つ城(おくつき)も

はやそこにあり

本棚の前に立ったままパランパランと拾い読みするうちに、目が離せなくなった。なんだか、童話や大衆小説で読んだ小山勝清とはまた違った印象が迫ってくる。

この『勝清鳥』に収められた短歌は、上手とは言えない。むしろ不器用であり、センチメンタルである。しかも、すべて3行に分けて書かれていることからしても石川啄木の影響が見え見えで、微笑ましいほどだ。しかし、「このみちによもやあやまちなけれども/親しき人を\捨ててゆく道」には自らの生き方への痛切な自覚が表明されているだろう。「ふる里は語るに安し野に山に/草木に水に/石に声あり」には、故郷への熱い思いが吐露されている。野山や草木や水に「声あり」との表明からは、この人がいかに深く故郷の山河に馴染んで育ち、そこから栄養分を貰ったかが納得できるのではなかろうか。

そして、「ようやくに帰りきにけり故里の/吾がおく奥つき城も/はやそこにあり」になると、これは、自身の死をすでに充分に覚悟した上での詠であろう。この人は、病状がいよいよ進んでから、それまで熊本大学付属病院にいたのに、ふるさとのすぐ近く人吉の手塚病院へ転院している。自ら望んで病院を移ったのだそうであり、どうも、故郷・相良村の近くで残り少ない日々を過ごしたかったからに違いない。胸にジーンとくる一首である。

だから、作者の感受性の豊かさ深さは疑いようもないのであり、小山勝清はどうも体質的に短歌に向いていた人なのではなかろうか。少なくとも俳句的ではない。

巻末に載せてある「勝清鳥」との題がついた「子守唄」は、次のようなふうだ。

泣いて狂うて野山で死んで

生れ変って鳥となる

泣いてわめいて文書くわしは

生れ変って鳥となる

おどんがごたるもな野山にすてろ

死んでこやしになればよい

痛いと泣くのも人の世なれば

山にゃ話す人もない

山に行きたや草木の中に

泣ことわめこと風ばかり

怖いいたいと泣く鳥みれば

勝清鳥と名をつけよ

あれきけ勝清鳥がないてとぶ

小説家のなれの果てとよ

読んですぐ分かるかと思うが、この詩というか「子守唄」からは、作家の故郷・相良村や五木村の谷間に伝承されてきている民謡「五木の子守唄」がすぐに想起される。1行1行を病床で綴りながら、作家はたぶん実際に子守唄を口ずさんでいたのではなかろうか。ちなみに、「五木の子守唄」の歌詞は地元で100ほどは採集されていて、その中に小山勝清作詞のものもいくつかあるはずだ。たいへん上手に正調の「五木の子守唄」をうたいこなす人で、レコード化される話も出たほどであった。

この歌集『勝清鳥』は、小山勝清が亡くなった翌年の昭和41年7月、地元の「小山勝清先生顕彰会」により発行されている。冊子の印刷・製本を引き受けたのは香文堂という印刷所で、人吉のわが家の近くにあった。かねて日頃から親しく近所づきあいをしてもらっていたのだが、そこの親爺さんが、「あんた、文芸が好きそうだから、あげようかね」と、出来上がったばかりの一冊をくれた。まだ暑苦しい時季だったと記憶しているから、多分刷り上がって製本されたばかりだったのではなかったろうか。あの時、親爺さんが文学少年のわたしに好意的だったから『勝清鳥』にも出会うことができたことになる。今となっては懐かしい思い出だな、と、しばらくは本棚の前で思い出に耽ったのであった。

そしてまた、気づかざるを得なかった。小山勝清が亡くなったのは、69歳。現在のわたしは、74歳。今年の7月になれば75になるので、後期高齢者の仲間入りである。今まで、小山勝清は自分らよりもはるかに年寄りである、としか考えていなかったのだ。実際、遺されている顔写真を見ると、ひどく年老いた感じである。だが、しかし、エッ、すると、俺って、もう小山勝清より5歳も年長ってことになるわけ? そのことに気づいて、なんだか不思議な気持ちになってしまった。馬齢を重ねるというのは、何という空しさであることか。

旧年が暮れて年が改まった今、「馬齢」を自覚しなければならぬのだぞ、と自分自身に言い聞かせつつ毎日を過ごしている。