前山 光則

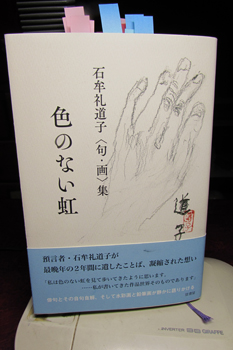

今、『石牟礼道子〈句・画〉集 色のない虹』(弦書房)を愉しんでいる。読売新聞に2016年(平成28)四月から2018年(平成30)二月までの毎月1回、俳句1句とそれに付したエッセイが連載されたのを中心に編まれた一冊である。どの句もおもしろいが、とりわけ印象的なものを挙げてみる。

亡魂とおもう蛍と道行きす

泣きなが原 鬼女ひとりいて虫の声

湖底(うなぞこ)に鬼の砦あり一歩近づく

渚(なぎさ)にてタコの子らじゃれつく母の脛(すね)

きょうも雨あすも雨わたしは魂の遠ざれき

伝説の駄菓子手に入(い)らんかしら入らんかしら

モスリンの晴れ着着てまた荷を負いぬ

徒然(とぜん)のうなか イルカと漕ぎ出す晩の海

いや、本当は、「愉しんでいる」などというのは不謹慎なことかも知れないのである。石牟礼さんは俳句を詠む時の気持ちの動きを、2句目「泣きなが原 鬼女ひとりいて虫の声」に付けたエッセイの中で、

「俳句を詠もうとする時、私の心はいつも、泣きなが原にいざなわれます。わびしい草原に、私は一人。ほかには誰もいない。きっと私は、自分の孤独をとても深く感じてみたいのでしょう」

と述べている。大分県九重町の、土地の人たちが「泣きなが原」と称ぶ草原、この名に石牟礼さんはいたく心惹かれた。そして、「俳句を詠もうとする時、私の心はいつも、泣きなが原にいざなわれます」、作者から俳句が生まれる際の動機としては、こういうふうにたいへんシビアなものが感じられるからである。しかし、あえて「愉しんでいる」と言いたかった。それというのも、この人の短歌に比べたらだいぶん違った空気を感じるからである。比較するのに適当なのは、3句目の、

湖底(うなぞこ)に鬼の砦あり一歩近づく

である。石牟礼さんは熊本県球磨郡水上村の市房ダムが渇水時に湖底があらわになった際、2度にわたってそこを訪れたことがある。その折りのことがもととなって句が詠まれているのだが、これが短歌の場合は、

湖の底よりきこゆ水子らの花つみ唄や父母恋し

水底の墓に刻める線描きの蓮や一輪残夢童女(ざんむどうじょ)よ

このようになる。二回とも湖底に案内したから、説明しておこうと思う。ダム湖には、かつて村の中心部をなして賑わっていた新橋(しんばし)集落が、そっくりそのまま水没してしまっている。従って、渇水時に湖底があらわになったら、そこには昔の民家の残骸や学校跡、店屋跡、精米所等がヘドロをかぶった状態で現れる。無論、墓地には墓碑がそのままだ。田畑も区画が確認できる状態で見ることができる。石牟礼さんの2首の歌には、墓地跡で見た光景が詠み込まれ、観察も細かい。「残夢童女」との戒名は、確かに墓碑の一つに刻まれていた。小さな子が亡くなったのに違いなく、これは寺の僧が親の意を受けて戒名を考えてやったのであったろう。

この2首、当然のことながら五・七・五・七・七の定型を崩さずにきちんと表現されている。「歌人」として自らが見た印象的な光景を表現しておこうという意識が、はっきりしている。それが、俳句は「湖底(うなぞこ)に鬼の砦あり一歩近づく」である。「自由律」とまでは言わないが、少なくとも「破調」である。しかも、実写でなく作者のイメージが作り出した「鬼」であり、「鬼の砦」である。石牟礼さんは、句を詠む際には歌の場合に比べてわりと表現姿勢を緩めたり大胆にふくらませたりしているのではなかろうか。そこのところがあるので、石牟礼短歌に比べて俳句の方は読者としてあえて「愉しんでいる」と言いたい。

短歌を詠む際には定型を決して崩さず、俳句になると思いきり自由に表現した文学者としては、種田山頭火を思い出す。山頭火の「後ろすがたのしぐれてゆくか」「この道しかない春の雪ふる」「このみちや いくたりゆきし われはけふゆく」等々の句は、すでによく知られていよう。実に思い切った崩し方、破調どころか「自由律」である。この山頭火が、たまに短歌を詠んだ。とりわけ故郷山口から熊本へ転住してからの一時期、よく歌作した。その頃つまり1916年(大正5)の作に「ひとすじの砂原こみちまかヾやくわれとわれが影ふみしめありく」「ふるさとにかへるは何のたはむれぞ雨の二日は苦しみにして」等があるが、実に定型に対して忠実であったのだ。石牟礼道子と山頭火などと対比すると、滑稽なくらいに文学者としての在りようは違う。だが、定型との距離の置き方、俳句を詠む際の型の崩し方についてはこんなふうに不思議と共通するわけである。

石牟礼さんは、短歌は十代から積極的に作った。若い頃の情熱や懊悩やらが五・七・五・七・七の表現形式を必要としたし、詠うことで心が救われていた。これに対して、俳句については、北九州市で俳誌「天籟通信」を主宰していた俳人・穴井太氏との交流が1971年(昭和46)あたりから始まる。やがて、よく知られている「祈るべき天と思えど天の病む」等、折りに触れて句を詠むようになる。だから40歳代半ばからのこと、と言って良い。石牟礼さんにとって、俳句は短歌とはまた違った新しいジャンルとなったのではないだろうか。

ちなみに穴井太氏は、

吉良常と名づけし鶏は孤独なり

ふるさとの川は冷えいて泳ぐ子なし

明日は日曜ぽけっとに花の種

俳句の伝統的な作り方に縛られず、独特の表現をし得ていた俳人である。無論、必要とあれば自由律に近いような破調も厭わなかった。そのような独特な作風で「天籟通信」を率いて活躍し、1997年(平成9)に71歳で亡くなっている。石牟礼さんにとって、こういう特異で秀逸な句を詠む俳人と出会えたのは、たいへん幸運なことだったのではないだろうか。

ただ、愉しめるとはいうものの、やはり石牟礼さんの俳句は重たいものを抱え込んでいる。たとえば1句目、「亡魂とおもう蛍と道行きす」には圧倒されてしまう。蛍を句の題材に選ぶとき、亡き魂との道行きが想起されるというのだから、やはり並みの発想では不可能である。句につけられたエッセイによれば、石牟礼さんは「今、しきりに母が恋しい」し、汽車に轢かれて亡くなった弟さんを思い出すし、「同い年の歌友で自殺した男性」すなわちこのコラム第360回・361回で話題にした志賀狂太、こういった人たちのことを思うと、「眼裏(まなうら)に幼いころ身近にいた蛍が映ります」と書いている。言うなれば、蛍は、死者の世界と作者とを結びつけてくれる存在なのだ。

本書には、新聞連載の21句の他に創作ノートの中から見つかったものも31句収められている。

いつもより柿食べており母恋し

うつされしこころはくちず野バラかな

天上の蛙のどかにころころころ

たずねゆく泣きなが原や霧の海

花びらの吐息のごとし指先に

どれも他の人が真似ようとしても不可能、まさに石牟礼さんならではの句、と言えよう。

ともあれ『石牟礼道子〈句・画〉集 色のない虹』一冊、論じてみたい句が次々に出てくる。絵もまた味わい深くて、見入ってしまう。やはり石牟礼さんの世界は深いなあ、深いし、入り組んでるなあ、と、改めて溜め息が出てくるのだった。