前山 光則

4月7日から5月5日までかけて飛び飛びに、西日本新聞に「生きた、臥た、書いた――極私的淵上毛錢論」を15回連載させてもらった。今年は、毛錢生誕百周年。今、評伝をまとめつつあるので、自分の考えを整理するにはちょうど好いタイミングだった。

初めから最後まで頭の中にあったのは、自分がなぜ淵上毛錢に惹かれるのか、と、この一点だった。無論、遺された作品群がちっとも古びず、新鮮さが保たれているから詩集を何度開いてみても飽きないのである。捻りの利いた詩句が随所に見られ、それらは毛錢の精神のしなやかさと強靱さとに裏打ちされている。だが、今回あらためて思ったのはこの詩人の死生観というようなものであった。

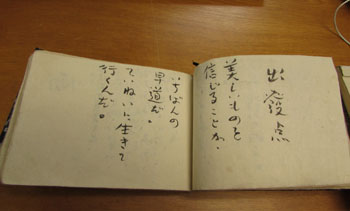

美しいものを

信じることが、

いちばんの

早道だ。

ていねいに生きて

行くんだ。

「出発点」と題された詩だが、これを書いた頃の毛錢はたぶん31歳ぐらいであったろう。昭和25年3月9日に35歳で世を去っているから、亡くなる数年前の作だ。「ていねいに生きて/行くんだ」などとは、本来ならばかなり年齢を重ねた者たちの口から発せられる筋合いのものではなかろうか。老いの日々を過ごすことは、即、刻々と生の終焉が近づいていると自覚することでもある。だから残りの期間を浪費せず、ていねいに過ごしたく思う。だが、この「出発点」は30歳代に入ったばかりの若い男が書いたのである。

20歳の時に結核性股関節炎を発症し、闘病を続けた毛錢。亡くなるまで、少なくとも12年間は生家のベッドに臥(ね)続けなくてはならなかったのだが、闘病の日々の中で否応なく生と死とを見つめつづけた。そうするうち、いよいよほんとに死期が近いと悟った時があったはずで、この「出発点」はその覚悟を据えた後の作品であったろう。覚悟した人間にとって癒しとなるのは「美しいもの」である。それを信じつつ、見えるものをよーく見て、感じられるものをしっかり受け止めて、一刻一秒をおろそかにしないこと――「ていねいに生きて行くんだ」というのは、多分、そのような述志である。淵上毛錢は、普通の人間が長年かけて喜怒哀楽を経験し、60歳を越えてぼんやりと死を予感し、70歳代あたりからようやく本格的に死期の近さを自覚するようなプロセスを、弱冠三十歳代前半にしてしっかり把握し、粛々と逝ったのだ。

毛錢のこうした点に敬意を払わざるを得ないな、と思う。かえりみれば、わたし自身はちっとも丁寧に生き得ていないなあ……。